|

||||

|

||||

昨日剛講到LED電影屏,三星在2018CES消費電子展上推出了全球首款專為電影院設計的、Micro LED屏幕技術制成的巨型4K電視墻,引起廣泛關注,與此同時,Lumens公司也展示139寸Micro LED顯示器,這也將Micro LED技術熱度提到高潮。Micro LED熱得小編都繞不開,忍不住多說兩句了。

技術前沿

韓國研發可撓性垂直Micro LED技術

看上去,在Micro LED技術上,韓國一直走在前列了。先有三星和Lumens公司CES展上大秀Micro LED顯示器,又有韓國研究團隊研發出可撓性垂直 Micro LED技術。

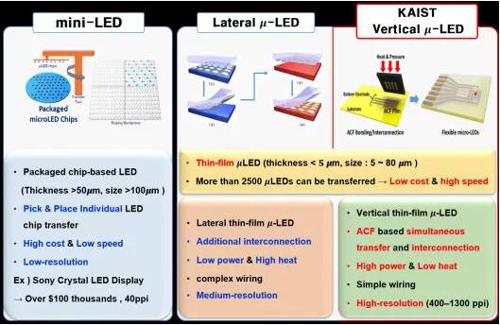

根據相關報道,由材料科學和工程系的李教授 Keon Jae 以及生物科學系教授 Daesoo Kim 帶領的研究團隊,透過使用基于各向異性導電膠膜的轉移及互連技術,開發出可撓性垂直 Micro LED(微發光二極管)(f-VLEDs)技術。同時,該團隊還透過此 Micro LED 技術的光遺傳刺激,成功控制了動物行為。

何為可撓性 Micro LED?它具有超低功耗、快速反應速度和優越靈活性等特點, 已成為下一代顯示器的強大候選者。但是,Micro LED顯示器技術上也存在關鍵性問題,如以往的 Micro LED 技術面臨元件效率差、熱可靠性低、高分辨率 Micro LED 顯示器互連技術不足等。

那研究團隊是如何解決的?報道指出,該研究團隊透過 ACF 黏合技術的精確對準,采用同步傳輸和互連技術,設計出新的轉移設備并制造出一個 f-VLED 陣列(50×50)。與橫向 Micro LED 相比,這些 f-VLED 的光學功率密度(30 mW/mm2)高出 3 倍,且可透過減少薄膜 LED 內部的熱發生量來提高熱可靠性及延長工作壽命。

研究過程中,該團隊將新發明的 f-VLEDs 植入老鼠頭蓋骨和其大腦表面之間的狹窄空間,并透過照亮大腦表面深處二維皮層區域上的運動神經元,成功控制了老鼠的行為。

這也進一步表明,這些 f-VLEDs(厚度:5 微米;尺寸:80 微米以下)適用對神經元細胞和大腦行為進行光遺傳控制。與觸發大腦所有神經元的電刺激相反,光遺傳控制能刺激大腦局部皮層區域內的特定興奮性或抑制性神經元,有利于實現精確分析,以及高分辨率動物大腦的映射和神經元調節。

可撓性垂直 Micro LED主要用于哪些場所?據李教授介紹,此類可撓性垂直 Micro LED 可用于低功耗智能手表 、行動設備顯示器和可穿戴式照明產品。此外,這種可撓性光電元件也適用腦科學、光治療及隱形眼鏡生物感測器等生物醫學應用。

各位讀者注意啦,商機來啦。據悉,這項題為“透過可撓性垂直發光二極管在大腦表面對肢體運動進行光遺傳學控制”的研究成果已發布在 2018 年 2 月的《納米能源》雜志。消息稱,李教授近日成立了一家基于 Micro LED 技術的創業公司(FRONICS),并在尋找全球合作伙伴,以便達到 Micro LED 商品化。

企業布局

1、三星領頭,企業爭相布局

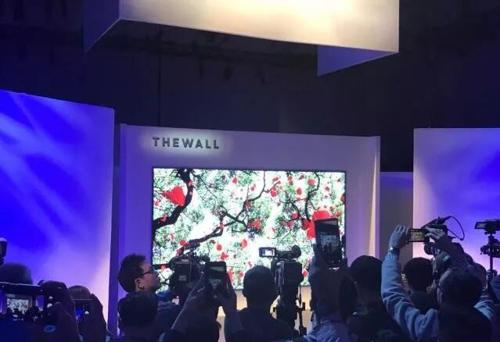

在今年的CES2018上,三星最為重磅的,就是推出了一款名為“The Wall”的巨型 4K 電視。它基于三星最新的 MicroLED 屏幕技術制成,尺寸高達 146 英寸,專為電影院設計。該產品號稱全球首款146英寸Micro LED模塊化電視,同時它還可以和同類顯示設備連接在一起,構成更大的屏幕,并且數量上沒有上限。該產品的問世已經足以說明三星在Micro LED技術上取得了進展。

除了三星推出使用MicroLED技術所開發的產品之外,索尼早在2017年就展示了獨特的Micro-LED顯示技術,當時就以超清晰的畫質和色彩引發了圈內人士的關注;蘋果收購Micro-LED顯示技術公司LuxVue,體現了其在這個領域中的深入計劃;2017上半年,富士康公司鴻海集團擬通過旗下四家公司,收購一家位于美國華盛頓州的初創公司eLux,該公司目前正在研發關于Micro led顯示屏的組裝技術;2017年1月份,索尼在美國消費電子展展示了一塊由Micro LED技術無縫拼接大型顯示屏;2017年3月,谷歌申請了一項新專利,是用Micro led顯示屏來打造新款谷歌眼鏡……如此等等,Micro LED顯示技術應用,國內外顯示行業都十分熱衷。

由于跨產業制程顛覆傳統工藝,加上巨量轉移(Mass Transfer)技術瓶頸難突破,在Micro LED 大尺寸顯示應用方面,各家廠商加速尋求解方,務求搶先對手推出劃時代革命應用,而“拼接型”就成為解套方式之一。三星新推出的 Micro LED 電視 The Wall,如同去年 SONY 在 CES 展出的 Micro LED 顯示器「CLEDIS」,同樣運用無縫拼接方式的優點,在尺寸上能不受限制自由組成、可大可小,換修不良品也較容易,同時也相對降低巨量轉移技術的壓力。

但這仍然沒有從本質上解決巨量轉移的問題。蕭蕭在奇視點的采訪中介紹:目前索尼、三星、Lumens的大屏Micro LED產品都采用了“三層模組”的產品結構,以此降低產品生產的難度。首先,作為led大屏幕顯示產品,Micro LED產品的視頻墻依然由基本模組構成。這個模組最常規的尺寸是300*500或者300*300毫米。其次,Micro LED產品和一般的表貼LED屏不同,其拼接模組亦由10厘米見方左右的“CELL”構成。也就是,Micro led大屏幕顯示產品,巨量轉移工藝要生產的產品,一般是10*10厘米的CELL。一個CELL上面可能是300-600個LED晶體顆粒。這種三層模組結構(最終顯示屏、拼接模組、CELL)的架構,降低了大屏顯示上Micro LED產品的制造門檻和難度。不過,對于小尺寸顯示產品,即Lumens展出的8um Micro LED樣品,這種“繞過工藝難度”的方法不成立。在手機背光產品上,這種方法也不能應用。這實際導致三星、索尼展示的那種Micro led大屏幕墻,是所有預想Micro LED應用中,“最容易實現”的產品。

2、曲線救Micro LED,先發展Mini LED

受制于關鍵制程——巨量轉移的難度,當前Micro-LED距離商業化仍有較長的路要走。而作為Micro-LED的過渡性技術Mini-LED當前商業化的曙光似乎更為明朗,已經吸引眾多巨頭加快布局。包括LED芯片廠有晶電、隆達、三安、華燦等;封裝廠有億光、榮創、宏齊、首爾半導體等;IC設計廠有聚積、瑞鼎等;面板廠有友達、群創;顯示屏廠商有利亞德等。

Mini LED一詞由LED芯片龍頭晶電取名,晶電對其定義為:LED芯片尺寸約50~60微米(介于小間距顯示屏的150微米以及Micro LED的15微米,更遠遠小于目前晶片的200~300微米)。Mini LED也被產業鏈廠商視為Micro LED的先導產品,能夠為Micro LED技術縮短學習曲線。

Mini LED做背光源能實現接近OLED的顯示效果,未來或有望成為OLED的潛在對手。相比OLED, Mini LED背光采用局部調光設計,可實現HDR以及更佳的顯色效果。根據LEDinside的報道,透過藍光LED搭配熒光粉的白光Mini LED,顯示效果能達到80~90% NTSC,可以呈現更細致的屏幕畫面。因此,Mini LED應用于背光可以說是對傳統LCD顯示的改進。

根據海通證券所分析,如果Mini LED應用于背光領域,一個5寸手機大約需要8000個Mini LED芯片,而一臺55寸電視機大約需要5萬個Mini LED芯片,加入在產業鏈廠商各個環節的持續推動下,三年后即2021年,假設智能手機、電視各有5%的Mini LED背光滲透率,則大約對應8500億顆的Mini LED芯片需求,約為142萬片/月的LED外延片需求。

巨量轉移技術難攻關,產品成本居高不下,面對Micro LED發展這么多不確定,中國LED屏企如何應對?是否要轉戰Mini LED?

也許,蕭蕭在奇視點上的采訪能給我們一些啟示(節選自投影時代):目前小間距LED屏市場占絕對主力的是表貼LED產品。同時,COB技術也在興起,2018年可能會有兩位數的市場份額。這是小間距LED屏行業必須做的事情。小間距LED屏企業必須意識到,Micro LED也是一種COB技術產品。也就是說,如果要為Micro LED做準備,就需要更快導入COB技術的小間距LED屏。這是目前可以做,也有利可圖的市場方向。而,在是不是最終導入Micro LED技術上,小間距LED企業要有“跟定”上游廠商的思維。即關注Micro LED在背光市場和國際大品牌廠商們的推廣力度,關注Micro LED的晶體和封裝企業的產能布局——因為,Micro LED的本質是“led大屏幕的LED晶體顆粒總是越來越小”。也就是說,如何應對更微小LED晶體顆粒下,led大屏幕產品的技術路線發展問題,是led顯示屏企業不可能繞過的話題。總結起來就是,抓得住主流、跟的上創新、還要有長遠的眼光。這是目前大多數小間距LED屏企業可以采取的市場戰略。

(來源:廣東LED)