|

||||

|

||||

|

【著】岡崎茂生

【譯】趙新利

筆者自1982年開始供職于電通東京本部,35年以來一直站在廣告公司的立場協助客戶開展營銷和品牌活動。其中,2006年至2013年,本人在北京電通供職期間,與中國等各國的全球化企業進行了多方面的合作,這是我人生的寶貴經歷。市場營銷和品牌的戰略與實踐,早年發端于歐美,后被日本企業廣泛引進,再后來中國企業以驚人的速度奮起直追。這些變遷,我都親身經歷。當前的現實是,無論是在歐美市場,還是在日本市場,亦或中國市場,各國都在開展極為相似的、全球化水準的品牌戰略。

回顧1980年到2017年的近40年歲月便可發現,品牌戰略一直隨時代不斷發展演進。隨著產業結構和事業戰略的變革,品牌的作用、價值也在發生變化并不斷擴大。本章將分三個階段對此進行整理和分析。

品牌戰略變化的主要誘因之一, 是產業結構的變化。品牌戰略與事業戰略有著極為密切的聯系,沒有優秀的企業理念、商業模式,沒有優質的商品,就培育不出優秀的品牌。牽引經濟發展的支柱產業,按制造業→服務業→IT產業的順序變遷,事業戰略和營銷戰略也會隨之變化,品牌戰略的重點也發生了深刻變化。

引發品牌戰略發生變化的另一個主要原因,是冠有品牌之名的產品和服務的對象消費者和品牌的利益相關方、品牌所處的整個社會價值觀的變化。原本,品牌只是商品或服務的象征。如今,品牌業已成為企業加深與消費者和社會和諧關系的紐帶,成為更高層級的價值象征。

圖1-1 品牌構筑的變遷

品牌1.0:品牌象征產品優勢、促進銷售

20世紀80年代之前,牽引經濟發展的大都為制造業,以及支持制造業發展的金融和物流等服務行業。那時,人們對品牌的認識是:品牌是為了銷售產品而開展,是市場營銷活動的助推力。在這個時代,通過大規模的批量生產和大型連鎖商店,快速擴大市場占有率、最大程度增加收益,是最理想的商業模式。

那時,銷售產品的目標對象往往被誤認為是“大眾”消費者,所以品牌戰略的通常做法就是通過大眾媒體發布廣告,向廣大消費者傳播產品的優勢,以此提高市場占有率。這種做法所代表的品牌戰略,其實就是知名度高、覆蓋面廣的品牌戰略,以此獲得人們的信賴和喜愛。品牌影響力提升后,就能開展更有利于自己的市場營銷活動。知名的品牌、影響力強的品牌就能賣得更多、賣得更貴、賣得更長久。這正是所謂“以銷售產品為目的的品牌構筑”。

在這種理論的背景下,市場營銷相關人士慣于使用的,是20世紀40年代誕生于美國的USP 理論(Unique Selling Proposition,獨特性銷售主張)。USP理論強調,要想消費者訴說一個獨特的銷售主張,這種營銷手法強調與競爭產品的差異性和獨特的產品特色。如“不讓人犯困的感冒藥”,“一次剃光的剃須刀”這類手法強調競爭產品所不具有的特點,或者競爭產品沒有強調的用戶效益,以此向消費者傳播“新的方案”。

從上述理論發展而來的,是差異化與定位。廣告界公認的定位理論的創始人杰克·特勞特(Jack Trout)和艾·里斯(AL Ries)早在1981年就在其著作《定位》(Positioning)中提出了定位理論。該理論指出,在與其他商品進行差異化傳播的同時,還應促使品牌在消費者大腦中占據獨特的位置,并為此開展戰略傳播。受此影響,企業的市場營銷負責人和廣告公司的戰略規劃者們絞盡腦汁,積極策劃并實施廣告傳播,開展差異化營銷,并竭力讓自家商品能在消費者心中占據獨特位置。

當然,USP戰略在今天依然有效。戴森(Dyson)在宣傳時強調其產品是“吸力不減弱的唯一吸塵器”。在這個例子中,商品的USP成為其在全球爭奪市場的主要武器。

在品牌1.0時代,品牌被認為是“傳遞商品價值的傳播活動”,商品的USP與品牌的核心價值的表述往往大同小異。事實上,在這個時期,也有不少專家分不清楚市場營銷與品牌構筑的區別。

品牌2.0:通過品牌體驗滿足顧客需求

進入20世紀90年代,品牌已不只是產品特色的象征,更發展成為產品或服務固有的世界觀和價值觀的象征。此時,經濟發展的引擎逐漸從制造業轉移到服務業,出現了“體驗經濟”的說法。也就是在這個年代(1998年),B·約瑟夫·派因(B. Joseph Pine II)和杰姆斯·H·吉爾摩(James H. Gilmore) 的代表作《體驗經濟》(The Experience Economy)出版。

在廣義的“第三產業”中,服務業是為消費者提供“特定的體驗”從而向消費者收取費用的,所以顯得較為特別。常見的服務業既包括酒店與旅游行業,也包括電影、動漫、音樂、游戲等娛樂行業,還包括學校、醫院、美術館、博物館、科學館等教育文化行業,更包括郵政、話務、移動網絡等信息通訊服務行業等。這種模式通過提供某種服務或體驗,來提高消費者的滿足感。

在品牌2.0時代,即便是銷售制造業的產品,也不能單靠產品本身的特色,而更多強調擁有、使用該產品后能獲得的滿足感和非凡體驗。因此,企業不能大規模地批量生產單一產品,而開始采用“少量、多種”的策略生產產品,注重為根據“個”客的需求提供不同體驗。

此外,在品牌2.0時代,企業更加注重產品售后階段的工作。產品售出不是終點,更加注重設計消費者購買并使用后的用戶體驗過程,讓用戶感受品牌所蘊含的世界觀成為品牌活動的目標。售后服務中心、呼叫中心的工作已經超出接受顧客投訴,而是更多地致力于在顧客數據的基礎上進一步提高顧客的使用滿意度。

就是在這個時期,品牌體驗中心紛紛出現,人們可以在這里零距離接觸品牌、享受品牌帶來的樂趣。汽車的展示店、住宅展示中心原本是為吸引很有可能購買的潛在消費者(Hot prospect)而設立的。但后來,這些地方都被重新設計,讓更廣泛的普通人也能以輕松的心情進來體驗,即便他們暫時沒有購買的打算,也能在這里接觸產品和服務,可以感受品牌的氛圍,可以體驗室內設計風格、工作人員的接待等。

這種品牌體驗空間被稱為“品牌環境(Branded environment)”,成為企業實施品牌戰略和CSR戰略的重要平臺。例如,位于東京銀座的資生堂Parlour和索尼大廈就是很好的例子。今天已經風靡全球的KidZania的一號店,于1999年在墨西哥開門迎客。自此之后,KidZania為全世界各大城市4-12歲的孩子提供了快樂無比、激動人心的職業體驗,同時,在贊助商的品牌體驗方面也取得巨大成功。

現在,各品牌的體驗中心還在不斷發展壯大。公司運營的品牌體驗中心能夠有效拉近與顧客和當地社區之間的距離,隨著這一點被證實,越來越多的全球化高端品牌也開始開發自己的品牌體驗中心。最典型的代表是“品牌咖啡廳”。廣為人知的有奔馳咖啡廳,2014年在羅馬機場推出第一家店,之后在歐美、亞洲各國不斷擴張。任何人都可以進店消費,在咖啡廳喝咖啡、用餐的同時,還可以感受奔馳的品牌世界。

歐舒丹在東京開設了多家“歐舒丹咖啡廳”。在這里,人們能夠感受歐舒丹的起源地法國南部普羅旺斯的明朗、天然氣氛,品嘗上等的甜點和美食。這里深受女性顧客的喜愛。

圖1-2 位于東京新宿的歐舒丹咖啡廳

在這個時代,品牌活動的目標群體也發生了重大變化。在品牌1.0時代,品牌構筑的目標群體就是消費者。而在品牌2.0時代,品牌活動的目標群體轉向能夠保持更長期、更親密關系的“顧客”。不僅如此,企業更加注重識別每一個個體的顧客,注重管理這些“個客”的購買體驗和使用體驗,以強化他們與品牌的關聯,提高顧客滿意度和品牌忠誠度,以此讓企業獲得穩定的收益。這種戰略變得越來越普遍。通過客戶關系管理(CRM)實現顧客云集,從企業角度看,這就是強化“顧客終生價值”的戰略。這是因為,在這個時代,基于顧客數據庫為顧客提供所需的服務,不斷吸收顧客的反饋,讓提升顧客的品牌忠誠度成為了可能。

隨著品牌的目標群體從大眾消費者聚焦到“個客”,產品特色和品牌承諾的重點,也從“差異化(Differentiation)”變為“合適性(Relevance)”。這是因為,品牌哲學和世界觀與顧客自身的世界觀有沒有共鳴,將深刻影響購買決策要素和購買后的使用體驗、使用滿意度。

設定品牌活動的關鍵績效指標(KPI)時,在銷量和市場占有率之外,顧客滿意度也更加受到重視。在這個時代,品牌活動的重點,發展成“提供滿足顧客需求的品牌體驗”。

品牌3.0:品牌與社會價值觀共鳴的時代

【社交公益與社交媒體的結合】

2004年,聯合利華(Unilever)的子品牌多芬(Dove)發起了“Real Beauty”活動。這個活動最初單純的產品廣告發展成為引發全社會性的話題和討論的“社會運動”,啟發普通女性重新認識“真正的美麗”。這樣一來,品牌就成為企業、產品與社會產生關聯的象征性紐帶。企業不再是單純的“通過售賣產品賺取利潤的組織”,而發展成為“為社會可持續發展作出貢獻的同時促進自身發展的組織”。產生這種趨勢的背景,正是“社交公益”和“社交媒體”的結合。

“Real Beauty”活動,就是一個商品品牌提供的社交公益方案。把這種實踐進行理論歸納的,有菲利普·科特勒(Philip Kotler)、何麻溫·卡塔加雅(Hermawan Kartajaya)、 伊萬·塞蒂亞萬(Iwan Setiawan)的著作《營銷革命3.0》(Marketing 3.0,2010年),以及邁克爾•波特(Michael Porter)于2011年在《哈佛商業評論》提出的“創造共享價值(CSV)”理論,強調“企業不應只是追求利益,而應為社會創造共享價值”。這些思想在企業界快速普及。

20世紀90年代中期,又出現了“三重底線(Triple bottom line)”指標。也就是說,企業在獲取經濟利益的同時,必須兼顧社會貢獻和自然環境的改善。經濟、社會、環境這三個指標都應滿足,這種理念已經進入實踐階段。

社交公益能夠得到實現,其背后是社交媒體的普及。SNS打破了信息強者與信息弱者的壁壘。以往,企業內部優先儲備的信息,現在已經沒有了內外的界線,與外部即時共享。比如,公司的某個員工的愚蠢行為,可能會在網絡平臺瞬間爆炸式傳播。這就是信息的民主化、開放化。人們不只是關注產品和服務,更會關注其背后的企業、組織和理念、意圖。在這樣一個時代,通過SNS的傳播和互動,可以讓人們更好地理解、關注企業的哲學、價值觀和愿景,并產生正面評價。只是通過不斷銷售、不斷擴大規模的時代已經結束,企業必須實現經濟、社會與環境的三重底線。

【從盈利商務到社交商務】

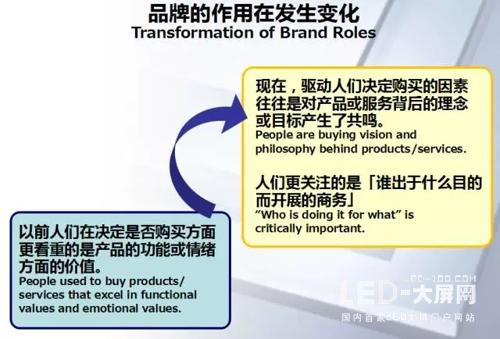

圖1-3 品牌作用的變化

尤其是體量巨大的全球化企業,更需要積極通過業務開展全球化的社會貢獻。于是,企業不再只是像傳統的CSR活動那樣從利潤中單列出一定預算用于回報社會,企業的業務本身就應該是對社會和地球有益的。比如,著名的NPO“公平交易(Fairtrade)”致力于支持全球農民與大企業能夠開展公平的交易,星巴克與這個組織緊密合作,積極與咖啡豆生產者開展公平交易,并實行獨自標準的“道德采購(Ethical sourcing)”。在品牌3.0時代,大企業不允許憑借自己的強大議價能力在采購原材料時壓低價格,如果強行壓低原材料價格,其品牌瞬間就會被損害。企業必須時刻接受社會的嚴格審視,并實施能夠適應這種審視的經營方略,才能在品牌3.0時代生存發展。

在品牌1.0和品牌2.0時代,品牌被定位為市場營銷的推動力,所以二者都把目標定位在“市場”,也就是消費者、顧客身上。但是,在品牌3.0時代,品牌的作用不只是撬動市場,更要與社區和全社會共享品牌價值觀,并付諸行動。

卷入品牌互動的利益相關方既包括商業伙伴、股東、政府機構、媒體、員工、希望入職者、社區,甚至擴大到了全社會。

讓我們來看一個案例。美國著名信用卡公司美國運通公司(American Express,AMEX)實施的“星期六小商家日(Small Business Saturday)”活動引發廣泛關注。一直以來,地方城市的零售業受大規模連鎖店和電子商務的影響,經營陷入困境。策劃“星期六小商家日”活動的初衷,就是為了支持這些零售業者。為了維持地方社區的多樣性,當地居民經營的各類小規模零售店的繁榮是不可或缺的。在這個活動中,美國運通公司在Facebook上為小規模零售業者提供免費廣告位,同時通過返現等措施促進持有運通卡的人們在當地刷卡消費。也就是說,這項活動既促進了持卡者的刷卡消費,又促進了社區經濟的發展,成功構建了“社交商務”的構架。

優衣庫于2016年倡導“服適人生(Lifewear)”概念,將優衣庫的存在價值歸納為:“服適人生,創新的哲學。簡約優質創美好。”其實這就是優衣庫的品牌態度。同時,優衣庫還把這種品牌哲學和品牌愿景通過網絡視頻和電視廣告的形式進行傳播。就這樣,通過企業理念和具體產品,優衣庫不斷訴說其存在的意義。

【企業與外部“共創”的時代】

商務社交化的同時,以往鐘情于獨自開展業務的企業,也開始積極與外部展開合作。例如,在社交媒體上監測生活者的聲音,進行洞察,也就是社群聆聽(Social listening);再例如,委托外部的專家進行產品開發和服務改良,也就是眾包(Crowdsourcing);再有,為商業化目的從普通個體那里進行的小額融資,也就是眾籌(Crowdfunding)。這些都是企業與社會進行“共創”的技術,發展迅速。以往,商業的生態系統在本公司內部就可完結,而今,已進入通過互聯網與外部的優秀人才和資源進行合作的時代。

這方面的先驅者,是寶潔(P&G)。2000年就任寶潔CEO的阿蘭·雷夫利(Alan Lafley)就提出“Connect + Develop”的口號,極大推動了R&D業務的外部合作,取得豐碩成果。一直以來, “Research & Development”完全依靠企業內部的專家與預算,從這個角度看,這是具有劃時代意義的轉變。當前,全球的很多企業都通過本公司的網站或者外部平臺發布研究課題,每個題目都與外部專家或消費者共同尋找解決方案,這種做法已經非常普遍。通過與社會共同創造價值的過程,企業與社會產生了新的牽絆。這個過程,恰恰可以讓品牌的價值得到提升。

與此同時,制造業本身的商業模式也在發生深刻變化。耐克、蘋果、任天堂都沒有自己的工廠,產品的生產委托給外部企業,是“無廠型制造商”(Fabless maker)。這些企業只擁有愿景、戰略和品牌。生產、流通、廣告等環節,都通過與其有共通品牌價值觀的外部專業公司進行共創(Co-creation)。

【共享經濟讓共創更加普及】

2010年以后的消費者意識與生活方式的全球化出現新的趨勢,與其使用昂貴的產品和著名的品牌,人們更喜歡簡潔的功能和設計帶來的高好感度產品,并根據需求最少消費,也就是“Simple & Minimal”。不是滿足個人欲望與虛榮,而是更多地考慮健康、環保。作為社會的一員,消費者應盡到自己的責任,這種生活方式日漸普及。

這種時代背景下誕生的,是讓服務的提供者和接受者可以直接進行交易的“共享經濟型”服務,這完全顛覆了品牌1.0時代到品牌2.0時代的商業和市場構造。隨著智能手機等移動終端和互聯網、C2C/P2P平臺的快速發展,傳統意義上商品從制造商單向流向消費者的市場態勢發生根本性的變化。這種技術的普及與消費者的“Simple & Minimal”心態完美契合,傳統意義上“購買、擁有”的時代,正在逐漸向“租借、共享”的時代轉變。

在網絡平臺上,用戶之間可以通過互動的方式進行交易,這種平臺起初包括網絡競拍平臺、自由市場APP等,后來發展到Airbnb等住宿共享平臺,以及Uber和滴滴出行等交通共享平臺。當然,還有一些是企業為用戶提供的共享服務,如戴姆勒正在推進的汽車共享項目“Car2Go”,還包括在中國快速發展的自行車共享平臺“mobike”和“ofo”等。這些平臺通過智能手機將企業和用戶連接起來,使用起來方便快捷,十分受歡迎。

這些共享型服務平臺運營時的核心功能,就是用戶間的相互評價(Mutual Evaluation)機制。以傳統的出租車行業為例,乘客若不滿意,在事后可以向出租車所屬的公司投訴,但出租車司機通常無法投訴乘客。但在Uber和滴滴的平臺上,司機和乘客通過智能手機相互確認路線與價格,在到達目的地后可以相互評價。這一點對提高安全性和服務滿意度非常有幫助。這種商業模式,在根本上保證了雙方能夠攜手提升服務體驗,并得以機制化。

在共享經濟的商業模式中,平臺運營方會征收一定的費用,其后就要靠C2C/P2P平臺上賣方和買方雙方的自律。就是因為平臺有了相互評價的機制,才將問題賣家和問題買家排除在外,只剩下優質用戶,這樣平臺就會越用越好用,越用越優質。這是一種劃時代的創新,這種市場行為完全不同于傳統意義上為顧客提供產品或服務的企業。

在品牌3.0時代,與社區、社會中的每一個人共享價值觀和愿景變得十分重要。因此,僅僅依靠企業發布廣告信息,在市場開展客戶關系管理(CRM)活動,是無法培育出優秀品牌的。在品牌3.0時代,企業或組織必須向社區、社會傳播明確的價值觀和愿景,在這個過程中,吸收能夠與自己的品牌價值觀產生共鳴的人成為自己的粉絲;之后,為實現愿景而采取的行動,也不能像傳統企業那樣單方面開展,而應通過眾包(Crowdsourcing)、眾籌(Crowdfunding)等方式,與外部的人們共同合作。這種方式已經逐漸普及。

從品牌1.0時代、品牌2.0時代到品牌3.0時代,品牌從“商品魅力的象征”“體驗品牌世界觀”,發展到 “與特定群體和全社會共享企業、產品和服務的價值觀,并共同付諸行動”。志在培育品牌、開拓全球化品牌的企業經營者和品牌戰略負責人,有必要在理解品牌戰略發展歷史的基礎上,努力讓品牌成為引領全社會向未來發展的航標。

(來源:AOM亞洲戶外)